La Argentina, transitando una inesperada senda de desinflación, enfrenta hoy un dilema clásico pero acuciante: la apreciación real de su moneda y la distorsión de valores de precios relativos, en un contexto de bandas cambiarias férreas, pero distantes y movilidad de capital aun restringida. El logro innegable en materia de precios convive, sin embargo, con el riesgo larvado de una distorsión significativa en los precios relativos, que amenaza con desdibujar los cimientos de la competitividad nacional. Argentina y todo su aparato exportador cada dia es menos competitivo.

La salida parece ser la búsqueda de la eficiencia, pero las empresas argentinas no tiene ni la estructura, ni la tecnificación y muchísimo menos el acceso al crédito en moneda dura a las mismas tasas y tiempos de devolución que el mercado internacional; por ende, la eficiencia termina siendo una utopía. Es como querer competir abiertamente en la F1 de hoy, con autos de los ´80. Las asimetrías son tan graves como condenatorias.

El espejismo de la desinflación

El retroceso de la inflación ha superado los pronósticos más optimistas de analistas y consultores, al menos hasta febrero pasado, alimentando la narrativa oficial de que el éxito responde exclusivamente a la drástica contracción monetaria posibilitada por la eliminación del déficit fiscal y una balanza comercial positiva (por ahora). No obstante, una mirada más rigurosa revela que la administración del Tipo de Cambio, -tanto oficial (MULC) como financiero (CCL, MEP, paralelo y blend) oportunamente-, jugó un rol decisivo en la velocidad del proceso desinflacionario. La intervención del Banco Central, lejos de ser marginal, fue estructural. Hoy, ya no lo es, pues las bandas están tan abiertas que una posibilidad de alcanzarlas en estos días, es de un escenario poco probable.

El Banco Central, en su intento por contener expectativas y evitar espirales de precios, optó por una estrategia de ancla cambiaria que, en ausencia de una liberalización plena de flujos de capital, terminó provocando una apreciación real del peso de magnitud preocupante. La apertura del cepo en valores reales, hoy no fue una solución sino otro problema mas para el sector exportador. Con este Tipo de Cambio, la eficiencia debiese trepar al infinito y la pregunta es ¿la empresa industrial y productiva argentina puede competir sin un modelo crediticio y las mismas reglas de juego que el resto del mundo?… sin pensar en leyes laborales acordes, derechos de exportación e impuestos asfixiantes a cambio de nada.

De hecho, los Estados municipales, provinciales y nacionales a cambio de impuestos no ofrecen nada. Y lo que ofrecen en materia de salud, educación pública, defensa, justicia, infraestructura, bienes públicos, protección social para la vejez es deficitario, en el mejor de los casos.

Competitividad en jaque

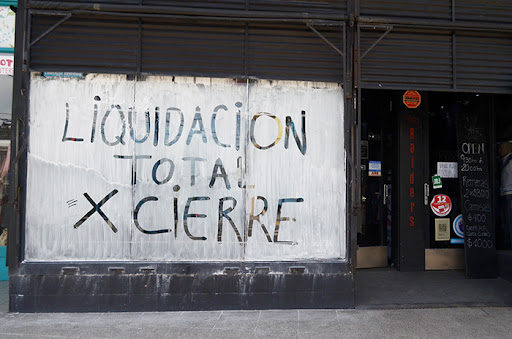

Esa apreciación, verificable tanto en índices de precios online como en comparaciones bilaterales y multilaterales de tipo de cambio real, genera hoy inquietud en los sectores más expuestos a la competencia internacional: pesca, agroindustria, manufacturas y servicios transables. Exportadores e industriales contemplan con creciente alarma cómo sus márgenes de rentabilidad desaparecieron, mientras las importaciones, favorecidas por un tipo de cambio artificialmente bajo, comienzan a desplazarlos de su propio mercado. La caída de la industria nacional esta en marcha y con ella, en el fondo, un progresivo incremento del desempleo.

En Mar del Plata, cuando aún no empezó el proceso, ya hay en la actividad, al menos 650 puestos de trabajo menos, pero como en los últimos meses es creciente el ingreso de merluza que, bajo el amparo del máximo interés social de la provincia de Santa Cruz les fuera otorgado en la última recuotificación, el incremento de la masa laboral informal en cuevas se destaca como una absorción que evita la protesta y el colapso social. Eso sí, la migración de trabajadores del sistema genuino y formal de empleo a un sistema informal, también es parte del efecto menos deseado del esquema de retraso cambiario y desincentivo exportador generado por la contención de los índices de inflación.

En la realidad, el Estado no soluciona de fondo los problemas, sino que los transmite y prorratea del sistema público al privado.

El gran desafío económico de 2025 será, pues, administrar las consecuencias no deseadas de una estabilización exitosa pero incompleta, en un escenario condicionado —ineludiblemente— por el calendario electoral. La ratificación electoral del gobierno se presenta como condición necesaria para consolidar los logros obtenidos, pero no será suficiente para resolver los desequilibrios que hoy son incipientes pero que marcan el inicio de ciclo de una tendencia que todos conocemos cual es. Desinversión, caída de la industria nacional, pérdida de puestos de trabajo genuino, menores exportaciones, mayores importaciones, vuelco al servicio por sobre la industria y la producción. caos.

Evidencias de apreciación excesiva

La comparación de precios entre Argentina vs Estados Unidos y Europa —a partir de canastas homogéneas de bienes— evidencia un tipo de cambio real similar al alcanzado en diciembre de 2015, tras la liberalización cambiaria de Mauricio Macri. Más aún, sugiere que el peso se encuentra sobrevaluado en aproximadamente un 23.4%, una magnitud comparable a la apreciación observada en los últimos años del régimen de Convertibilidad. Un esquema muy distinto a aquel transita Argentina pero tiene resultantes y consecuencias finales muy parecidas.

Resulta ilustrativo recordar que durante la Convertibilidad la presión sobre la competitividad se vio atenuada por la ausencia de retenciones a las exportaciones y una carga tributaria sustancialmente inferior a la actual. Hoy, por el contrario, el sector exportador enfrenta una pesada mochila impositiva y de retenciones que limitan severamente su dinamismo, pero además, en el sector pesquero, dos variables que son determinantes. El precio y demanda de las especies comercializadas, a excepción de «San calamar» que salva las papas, y los costos indexados por IPC que detonaron dentro del esquema rentable de las empresas exportadoras, deteriorando toda la cadena hacia los orígenes de la actividad primaria extractiva.

Brasil y la regionalidad perdida

La constantes devaluaciones del real brasileño agrega un nuevo factor de distorsión. Argentina es hoy un 26% más cara que Brasil para una misma canasta de bienes básicos, un desvío que, conforme a la ley del precio único, tendería a corregirse en plazos relativamente cortos. De no mediar ajustes, la pérdida de competitividad frente a nuestro principal socio comercial será otro lastre adicional para el crecimiento. Además de la fortaleza de la acuicultura, donde ya en Brasil se cosechan 700.000 toneladas de tilapia y 145.000 toneladas de camarón vannamei; un agregado que erosiona el comercio exterior de merluza común y langostino, que a pesar de su naturaleza salvaje, a la hora de la compra, el mercado rescinde calidad por precio.

La historia económica argentina ofrece advertencias claras sobre los efectos nocivos de una apreciación prolongada: incremento de importaciones, desindustrialización incipiente, deterioro de la balanza de pagos y una eventual salida de capitales. La Convertibilidad terminó colapsando no solo por desequilibrios fiscales, sino —fundamentalmente— por la asfixia competitiva y la consiguiente pérdida de crédito internacional como consecuencia de intentar un modelo de espaldas al campo y al mar.

Hoy, el riesgo no es menor. Aunque los fundamentos fiscales mejoraron sensiblemente, el país sigue exhibiendo un nivel de gasto público superior al 35% del PIB y una vulnerabilidad externa evidente. Si el superávit comercial no logra traducirse en una acumulación sostenida de reservas, el proceso de estabilización podría mostrar fisuras más temprano que tarde. Reitero, el deterioro de la balanza comercial de este primer trimestre 2025 es grave y preocupante, pero además con un Tipo de Cambio en torno a $1190, el campo sumerge sus granos de cosecha gruesa en silobolsas y gasta lo necesario, en un marco donde costos van en avión e ingresos en bicicleta.

En las opciones de la política de Estado, entre lo ideal y lo posible, la estrategia óptima después de la liberalización cambiaria integral —comenzando por el levantamiento de todas las restricciones financieras— y promover un régimen de competencia de monedas, dónde pesos y dólares coexistan libremente, es transitar un camino hacia una fuerte reducción del costo argentino; algo que por el momento parece utópico. La del Estado no se toca, porque la realidad es que todavía no se ha discutido la productividad de cada trabajador. Al sector privado se le exige tener indices competitivos como Noruega, pero se les ofrece y brinda variables a la Argentina.

Mientras tanto, y después de acceder a otra monstruosa cifra de endeudamiento, paliativos como la reducción de retenciones, el incremento de reembolsos a las exportaciones o la baja transitoria de los aportes patronales podrían mitigar los efectos de la apreciación real. Aunque de costo fiscal acotado, su impacto en términos de alivio sectorial y preservación del empleo sería significativo.

El presidente Milei ha logrado en menos de un año y medio lo que parecía inalcanzable: quebrar la inercia inflacionaria sin recurrir a controles de precios ni parches coyunturales; aunque el panorama desde enero, en lo estrictamente comercial de la balanza ha cambiado. Pero el éxito de esta etapa inicial enfrenta ahora su prueba más difícil: restaurar la competitividad sistémica de la economía argentina en un mundo en el que los precios relativos, como advertía Friedrich Hayek, son la brújula indispensable de toda asignación eficiente de recursos.

Por su parte, en el cierre de sus declaraciones a principio de marzo de este 2025, el Presidente enfatizó su objetivo de reformar la estructura económica y política del país, asegurando que su gestión impulsará un entorno más competitivo para los empresarios: «Conmigo, los empresarios tendrán que acostumbrarse a competir«. Además, reiteró su propósito de erradicar el legado del kirchnerismo: «Mi intención es acabar definitivamente con el kirchnerismo«, sentenció en una reciente entrevista.

Es evidente, que la mayor debilidad es la política, pero el verdadero enemigo es lo económico. La falta de competitividad y rentabilidad de las empresas es un enemigo silencioso y basal en el deterioro futuro del modelo. Sin rentabilidad, no hay empresas y sin empresas no empleo y modelo de país.

En el intrincado tablero de la política pesquera nacional, el sector langostinero enfrenta hoy riesgos de una gravedad insospechada. La menguante y justificada rentabilidad de la flota congeladora, arrastrando en su estela a la fresquera acoplada (aunque de dudosa concreción en este segmento), configura un escenario propicio para que posturas licitatorias, otrora marginales, encuentren un cauce de justificación y razón en el eventual reacomodamiento de costos. Esta deriva es alarmante, no sólo por la amenaza latente de un lockout patronal fogoneado desde los gremios y ahora comenzado a ver por economía, sino porque, en un estadio aún más corrosivo, la mirada económica podría interpretar la inacción como un costo intolerable para las arcas públicas, habilitando así el retorno de viejas tentaciones: expropiación a permisionarios y licitaciones abiertas de permisos de pesca para quienes deseen pescar. Una hipótesis que, si bien es repelida instintivamente por los actores del sector, encuentra su paradoja en la inacción: no basta con rechazarla en el discurso, si al mismo tiempo se dejan abiertas las condiciones que la tornan plausible. Así, el riesgo ya no es sólo operativo, sino político-estratégico, comprometiendo no apenas la sustentabilidad económica de la flota, sino la arquitectura misma del régimen pesquero vigente.

En este contexto, la apreciación real del peso no es una mera anécdota estadística. Es un problema estructural en gestación que ya ha comenzado. Y su resolución —o su agravamiento— marcará la diferencia entre la consolidación de una transformación histórica o la repetición de un ciclo de ilusiones efímeras y fracasos anunciados.

Y, como siempre, es una opinión que puede o no coincidir, por eso se expone al criterio del lector, anticipando que no son cuatro los puntos cardinales como tampoco siete los colores del arco iris, dejando las consideraciones de esta temeraria dinámica a su juicio, y sugiriendo que no la desconozca ni pierda su tiempo…

Buen domingo para todos..!

Por DMC.