En un movimiento sin precedentes en los últimos años, cinco cámaras empresariales que representan a la flota fresquera de altura decidieron no participar en la inminente temporada de pesca de langostino en aguas nacionales. La determinación, contundente y cargada de implicancias, representa mucho más que una protesta sectorial: es una redefinición estratégica frente a un sistema de producción pesquero que, a ojos del sector, se encuentra en estado de colapso operativo.

El quiebre de un equilibrio artificial

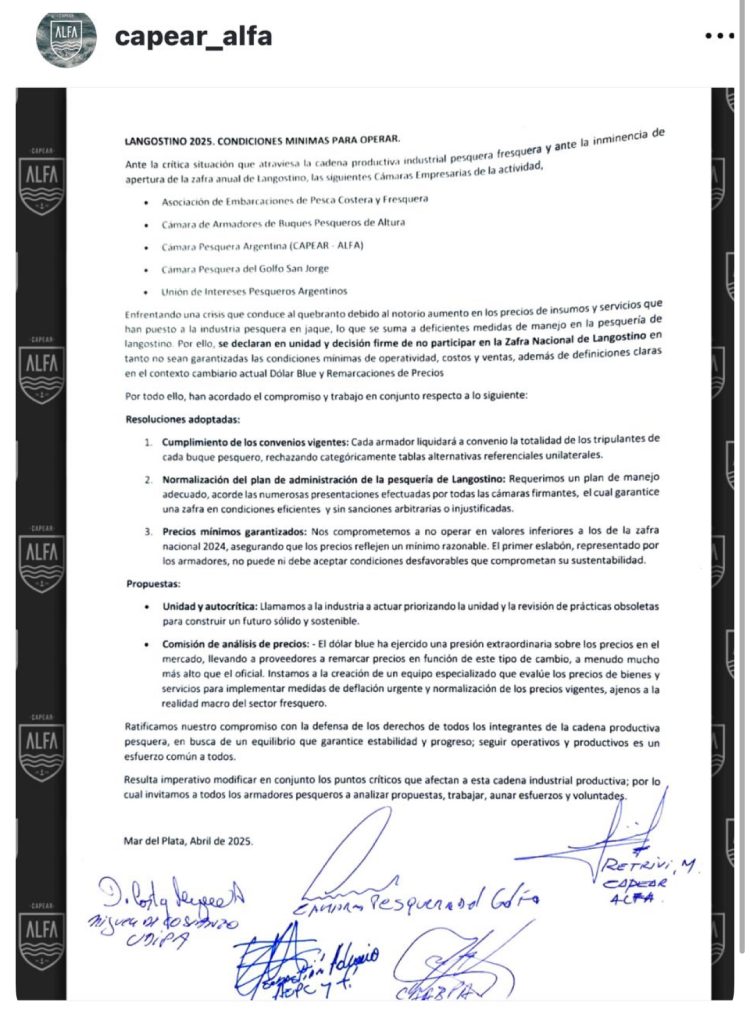

La Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera y Fresquera (AEPCyF), la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAABPA), CAPEAR ALFA, la Cámara Pesquera del Golfo San Jorge y UDIPA, comunicaron de forma unificada la decisión de mantener sus barcos en puerto. El mensaje es claro: no habrá participación mientras no se restablezcan las condiciones mínimas de viabilidad económica.

Lo que parecía una señal coyuntural de disconformidad se transformó, con el correr de los párrafos, en un manifiesto industrial empresarial. El diagnóstico no deja resquicios a la duda: inflación en insumos dolarizados, caída del Tipo de Cambio como nueva vara de referencia, políticas regulatorias erráticas, y un sistema de sanciones que desalienta la eficiencia en lugar de premiarla. Todo esto, en el marco de un modelo de manejo pesquero cuya capacidad de garantizar sostenibilidad sin paralizar la operatividad está siendo severamente cuestionada.

¿El ocaso de las «tablitas»?

Uno de los puntos más destacados del pronunciamiento refiere al rechazo explícito de toda liquidación salarial que no se base en el convenio colectivo de trabajo vigente. La decisión de abandonar las llamadas “tablitas”, esquemas alternativos de referencia salarial frecuentemente utilizados en negociaciones informales, introduce una nueva dinámica en la relación entre armadores y tripulaciones.

Este viraje hacia el cumplimiento estricto de los convenios puede ser interpretado como un intento de reducir la informalidad estructural del sector y, al mismo tiempo, blindarse frente a futuros litigios laborales. Pero también puede verse como una advertencia al poder sindical: sin costos previsibles y estables, no hay producción posible.

Cabe señalar, sin ánimo de confrontación, que buena parte de quienes hoy impulsan la revisión del esquema salarial fueron, en su momento, partícipes activos en su conformación, avalando acuerdos que respondían a exigencias gremiales entonces consideradas razonables. Con el tiempo, sin embargo, ese entramado fue derivando en una estructura que ya no refleja con fidelidad la realidad operativa del sector. En paralelo, desde el ámbito sindical también comienza a vislumbrarse una voluntad de avanzar hacia una mayor transparencia en la liquidación de haberes, reconociendo que los recibos de sueldo, tal como están formulados actualmente, no siempre logran representar con claridad lo efectivamente percibido por los trabajadores.

Un plan de manejo en discusión

El segundo gran eje del reclamo es institucional. Las cámaras demandan una reformulación urgente del plan de manejo del langostino, actualmente bajo revisión del Consejo Federal Pesquero. Las críticas son precisas: tiempos de marea restrictivos, límites de velocidad de dudoso sustento técnico, y una burocracia normativa que parece diseñada más para fiscalizar que para fomentar el desarrollo.

En este sentido, se reclama no solo mayor flexibilidad operativa, sino una visión más estratégica del recurso. “La normativa vigente entorpece más de lo que ordena”, sostienen desde ALFA, en referencia a regulaciones que, en la práctica, elevan costos, reducen eficiencia y fragmentan la planificación logística.

Uno de los puntos más sensibles del comunicado empresarial es el referido a los precios de la materia prima. El compromiso público de no operar por debajo de los valores alcanzados en la zafra nacional 2024, marca un hito. Ya no se trata de una puja por centavos, sino de un gesto político que señala hasta dónde está dispuesto a ceder el primer eslabón de la cadena.

La fijación de precios mínimos no es una estrategia nueva en el sector primario, pero adquiere otro cariz cuando se impone como resistencia activa frente a una industria de procesamiento que, según denuncian, pretende imponer condiciones de compra por debajo de los umbrales de rentabilidad.

Una industria que empieza a ver costos hacia adentro

La referencia al Tipo de Cambio como variable distorsiva resume buena parte del drama económico argentino trasladado a la pesca: los costos se dolarizan por vías informales, proveedores y gremios indexan por IPC, los ingresos se pesifican en mercados deprimidos, y la ecuación termina siempre en déficit. Normalizar esa dinámica es, en sí misma, una meta política, según los mentores de este comunicado.

Mientras algunos buques fresqueros ya operan al norte del paralelo 41°, el anuncio conjunto de las cinco cámaras rompe con la fragmentación habitual del sector fresquero de altura. La heterogeneidad interna, hasta ahora vista como una debilidad, se torna en virtud frente a un frente común construido con paciencia y estrategia.

El mensaje que dejan no es solo para los reguladores o para los frigoríficos de tierra. Es también un llamado a repensar el futuro de la industria pesquera argentina. Una industria que, sin consensos sólidos, podría terminar encallada entre la rigidez normativa y la lógica de subsistencia.

Quizás lo más llamativo del documento emitido por las cámaras no reside en sus denuncias, sino en el esfuerzo discursivo por aparentar una transformación. El llamado a la autocrítica, la unidad sectorial y la creación de una comisión técnica para revisar precios e insumos puede sonar institucionalmente maduro, pero choca frontalmente con la realidad histórica del sector, que ha demostrado, una y otra vez, que la palabra empeñada carece de peso frente a los hechos. Este nuevo comunicado parece más un ejercicio de cosmética política que un compromiso genuino.

Desde este medio, no existe margen para la ingenuidad: es prácticamente inevitable que, llegada la segunda quincena de mayo, varios buques fresqueros estén operando sobre el langostino dentro de la ZVPJM. Lo harán, como tantas veces, en abierta contradicción con sus propias declaraciones, reforzando la percepción pública de que este sector no solo ha perdido el valor de la palabra, sino también cualquier atisbo de credibilidad. Mientras tanto, se insiste en una narrativa que busca convencer al poder político de una voluntad de cambio que no resiste la prueba mas allá de dictada la apertura en aguas bajo jurisdicción nacional dentro de la ZVPJM. El tiempo dirá, si estamos equivocados.

El conflicto está abierto. Pero también, por primera vez en mucho tiempo, lo está el debate estructural mientras hay quienes sostienen que el esquema actual de la pesca solo vira a un sector altisimamente calificado del cual muchos quedan exentos, como así la posibilidad que en el esquema actual del mapamundi comercial internacional, haya reconversiones de fondo por las que determinadas especies probablemente queden en el mar argentino por falta de demanda y profundos cambios de hábitos de consumo, pero sobre todo por una inserción de las especies de cultivo que han terminado aplanando precios al punto donde desaparecieron las rentabilidades. Un panorama desolador del escenario pesquero argentino que por ahora, es solo un manifiesto. El tiempo dirá si se ajusta en la práctica.